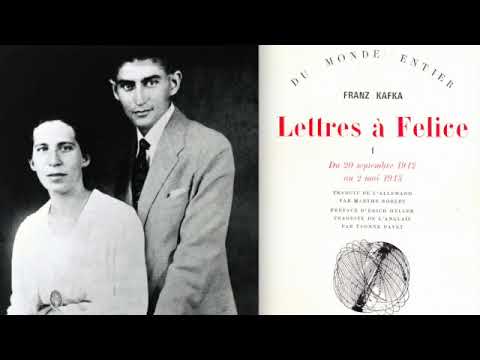

Franz Kafka : Lettres à Felice avec Marthe Robert (1972 - Un livre, des voix / France Culture). Émission "Un livre, des voix". Production de Pierre Sipriot. Réalisation de Bronislaw Horowicz. Avec la participation de Marthe Robert, critique littéraire française (25 mars 1914 - 12 avril 1996). Diffusion sur France Culture le 16 juin 1972. Photographie : Franz Kafka et sa fiancée Felice Bauer en 1917 ©. Getty - Mondadori Portfolio. Lectures de lettres de Franz Kafka par Jean Négroni. En 1972, paraissaient aux éditions Gallimard les "Lettres à Felice" de Franz Kafka. À l'occasion de cette parution, Pierre Sipriot et Bronislaw Horowicz proposaient un numéro de "Un livre, des voix", consacré à cette correspondance présentée par sa traductrice, Marthe Robert. Depuis sa rencontre avec elle en 1912, jusqu'au mois d'octobre 1917, Franz Kafka écrivit plus de cinq cents lettres à Felice Bauer. Kafka se fiança deux fois avec cette jeune Berlinoise avant de rompre définitivement. De cette liaison amoureuse — dont l'issue provoquée par lui-même pesa sans doute dramatiquement sur sa santé et les dernières années de sa vie — cette monumentale correspondance est un témoignage au jour le jour, quasiment heure par heure, traduisant toute la complexité de la relation qu'entretenait Franz Kafka avec les femmes et avec le mariage. La publication tardive de ces lettres offrit aux lecteurs de Kafka une source nouvelle de lumière sur son œuvre et sur son existence d'écrivain.

Source : France Culture

Marthe Robert/5

33 notes

Résumé :

"A strictement parler, il n'y a que deux façons de faire un roman: celle du bâtard réaliste, qui seconde le monde tout en l'attaquant de front; et celle de l'enfant trouvé, qui, faute de connaissances et de moyens d'action, esquive le combat par la fuite ou la bouderie."

Marthe Robert

Spécialiste de la littérature allemande, Marthe Robert a traduit des oeuvres de Goethe, Nietzsche, Büchner (en collaboration avec Arthur Adamov) et Kafka auquel e... >Voir plus

Marthe Robert

Spécialiste de la littérature allemande, Marthe Robert a traduit des oeuvres de Goethe, Nietzsche, Büchner (en collaboration avec Arthur Adamov) et Kafka auquel e... >Voir plus

étiquettes

Ajouter des étiquettes

Que lire après Roman des origines et origines du romanVoir plus

Critiques, Analyses et Avis (5)

Ajouter une critique

Une somme, célèbre, mais jamais fastidieuse. le point de départ psychanalytique pique la curiosité: cette classification apparemment sommaire - le roman appartiendrait à deux catégories, celle de l'enfant trouvé ou celle du bâtard.. On a un peu envie de se demander si des fils légitimes ou des enfants adoptés ne feraient pas aussi leur place dans ce répertoire binaire..mais l'argumentation de Marthe Robert est brillante et séduit!

Quelle est la force obscure qui pousse les hommes à raconter des histoires ? Marthe Robert prend pour point de départ le texte célèbre de Freud sur " le roman familial des névrosés " pour démontrer que tout roman a pour origine le même besoin de bousculer l'ordre des choses.

Le héros romanesque est toujours soit l'Enfant trouvé, qui refait le monde à sa guise, soit le Bâtard, qui cherche à imposer sa volonté au monde.

Cet essai sur le roman est considéré, à juste titre, comme l'essai de référence en la matière. Marthe Robert se fonde sur des exemples nombreux, empruntés à la littérature européenne.

Passionnant.

Lien : http://www.marocagreg.com/do..

Le héros romanesque est toujours soit l'Enfant trouvé, qui refait le monde à sa guise, soit le Bâtard, qui cherche à imposer sa volonté au monde.

Cet essai sur le roman est considéré, à juste titre, comme l'essai de référence en la matière. Marthe Robert se fonde sur des exemples nombreux, empruntés à la littérature européenne.

Passionnant.

Lien : http://www.marocagreg.com/do..

Je ne sais pas trop quoi dire, c'est un sacré petit morceau, aux caractères de petites tailles, c'est un recueil faisant office de très grande dissertation.

J'ai trouvé intéressant de découvrir ce qu'il y était décrit et expliqué sur l'origine du roman, mais je dois avouer que j'ai été assez déçue, j'ai trouvé que les paroles de l'auteure partaient quelques peux quand tout les sens, j'ai eu dû mal à suivre le fil des pensées de l'auteur et à m'accrocher à la lecture.

J'ai trouvé intéressant de découvrir ce qu'il y était décrit et expliqué sur l'origine du roman, mais je dois avouer que j'ai été assez déçue, j'ai trouvé que les paroles de l'auteure partaient quelques peux quand tout les sens, j'ai eu dû mal à suivre le fil des pensées de l'auteur et à m'accrocher à la lecture.

Une introduction brillantissime nous donne une vision qu'à quel point il est ardu de définir le roman.

Le roman, quand on y réfléchit, ne connait que peu de règle, il est tout et rien à la fois, expérimenté à foison, trituré, si on prend, dans toute la littérature, 12 romans au hasard, pas un ne se ressemble.

Désormais genre d'excellence, le roman fut longtemps le bâtard de la grande famille de la littérature. de ce que nous considérons, nous, comme vieux romans ou grands classiques, à l'époque, se faisaient appelés autrement, on poussait des cris d'orfraies si on osait les insulter de « roman », ou alors, tout simplement on assumait leur statut de bête divertissement pour la ménagère.

Tout cela nous parait anachronique, difficilement identifiable, et justement c'est pour cela que je vous enjoins à lire la brillante première partie de cet ouvrage qui défini très bien les non-normes du roman !

L'objet, le sujet, le roman est décortiqué, retourné dans tous les sens, sous le regard habile de Marthe Robert : le roman parle d'un élément, d'une thématique, pour parler de l'universel. C'est quelque chose de très vrai : c'est pour ça que le roman touche les gens, car ils le comprennent par les biais des sentiments, ils peuvent se reconnaître en un personnage ou un détail, bref, l'universalité du roman pourrait le définir, mais n'est-il pas trait à la mégalomanie ?

Lien : https://barauxlettres.wordpr..

Le roman, quand on y réfléchit, ne connait que peu de règle, il est tout et rien à la fois, expérimenté à foison, trituré, si on prend, dans toute la littérature, 12 romans au hasard, pas un ne se ressemble.

Désormais genre d'excellence, le roman fut longtemps le bâtard de la grande famille de la littérature. de ce que nous considérons, nous, comme vieux romans ou grands classiques, à l'époque, se faisaient appelés autrement, on poussait des cris d'orfraies si on osait les insulter de « roman », ou alors, tout simplement on assumait leur statut de bête divertissement pour la ménagère.

Tout cela nous parait anachronique, difficilement identifiable, et justement c'est pour cela que je vous enjoins à lire la brillante première partie de cet ouvrage qui défini très bien les non-normes du roman !

L'objet, le sujet, le roman est décortiqué, retourné dans tous les sens, sous le regard habile de Marthe Robert : le roman parle d'un élément, d'une thématique, pour parler de l'universel. C'est quelque chose de très vrai : c'est pour ça que le roman touche les gens, car ils le comprennent par les biais des sentiments, ils peuvent se reconnaître en un personnage ou un détail, bref, l'universalité du roman pourrait le définir, mais n'est-il pas trait à la mégalomanie ?

Lien : https://barauxlettres.wordpr..

Très intéressante étude postulant que le roman part de la vie de l'auteur et de ses origines.

Citations et extraits (12)

Voir plus

Ajouter une citation

2ème Idée : Le roman est un genre renié, il est discrédité, les lecteurs de romans sont honteux d’en lire.

Il est encore dans un tel discrédit que Daniel Defoe, qui passe pourtant pour lui avoir donné son premier élan, récuse par avance toute assimilation de son chef-d’œuvre à ce sous-produit de la littérature, qu’il juge tout au plus » bon pour les goujats », et condamné en somme par son public.

A l’en croire, Robinson Crusoé doit être tenu pour une histoire vraie, alors que le roman est un genre faux voué par nature à la fadeur et à la sensiblerie, fait pour corrompre à la fois le cœur et le goût.

Ce jugement péjoratif n’avait d’ailleurs rien de nouveau; au siècle précédent il obligeait les gens de qualité à se cacher pour lire leurs livres favoris, ceux-là mêmes qu’ils déclaraient publiquement indignes des lettrés. Il règne encore dans l’esprit de Diderot, lui aussi romancier honteux, comme il paraît dans Jacques le fataliste, où il démonte les procédés habituels de la narration romanesque de manière à faire apparaître leur part énorme d’arbitraire et de convention. Le philosophe est même tellement prévenu contre le roman que dans l’Éloge de Richardson, où il est pris entre son admiration pour le romancier et le dédain du genre qu’il illustre, il va jusqu’à demander un autre nom pour les ouvrages de cet auteur, celui de roman étant trop bas pour les désigner.

Il est encore dans un tel discrédit que Daniel Defoe, qui passe pourtant pour lui avoir donné son premier élan, récuse par avance toute assimilation de son chef-d’œuvre à ce sous-produit de la littérature, qu’il juge tout au plus » bon pour les goujats », et condamné en somme par son public.

A l’en croire, Robinson Crusoé doit être tenu pour une histoire vraie, alors que le roman est un genre faux voué par nature à la fadeur et à la sensiblerie, fait pour corrompre à la fois le cœur et le goût.

Ce jugement péjoratif n’avait d’ailleurs rien de nouveau; au siècle précédent il obligeait les gens de qualité à se cacher pour lire leurs livres favoris, ceux-là mêmes qu’ils déclaraient publiquement indignes des lettrés. Il règne encore dans l’esprit de Diderot, lui aussi romancier honteux, comme il paraît dans Jacques le fataliste, où il démonte les procédés habituels de la narration romanesque de manière à faire apparaître leur part énorme d’arbitraire et de convention. Le philosophe est même tellement prévenu contre le roman que dans l’Éloge de Richardson, où il est pris entre son admiration pour le romancier et le dédain du genre qu’il illustre, il va jusqu’à demander un autre nom pour les ouvrages de cet auteur, celui de roman étant trop bas pour les désigner.

6ème Idée : Le roman est un genre indéfini et c’est ce qui le défini.

A la différence du genre traditionnel, dont la régularité est telle qu’il est non seulement assujetti à des prescriptions et à des proscriptions, mais fait par elles, le romans est sans règles ni frein, ouvert à tous les possibles, en quelque sorte indéfini de tous côtés. C’est évidemment la raison principale de son expansion continue, celle aussi de sa vogue dans les sociétés modernes, auxquelles il ressemble au moins par son esprit inventif, son humeur remuante, sa vitalité. Mais théoriquement, ces possibilités quasi illimitées entraînent un manque de définition dont on voit aussitôt le grave inconvénient, car si le roman est indéfini et jusqu’à un certain point indéfinissable, forme-t-il encore un genre peut-on le connaître comme tel ? Ne faut-il pas plutôt se contenter de le comprendre dans ses œuvres isolées, par les énoncés partiels, les analyses purement descriptives qu’elles suscitent au jour le jour ? Ou pour formuler la question autrement : Peut-on concevoir une théorie du Roman ?

5ème Idée : Ce manque de définition frustre beaucoup d’auteur et tente de donner une définition et de classer ce qui est et ce qui n’es pas un roman. Maupassant montre que cette démarche n’est rien d’autre que de « l’incompétence ». Il faut accepter que le Roman n’ai pas de définition.

Les critiques semblent tenir l’existence d’un genre romanesque pour un fait avéré, du moins le laissent-ils supposer toutes les fois qu’ils disent par exemple: tel livre est un roman, tel autre n’en est pas un et devrait par suite porter un autre nom. Un pareil jugement n’est évidemment recevable que s’il s’appuie sur un principe général propre à rendre compte la fois des particularités innombrables des œuvres et de leurs caractères communs. Le romancier est parfaitement en droit de le récuser et d’user pour cela de l’argument irréfutable que Maupassant fit un jour valoir dans une circonstance analogue, à propose de Pierre et Jean, à quoi les critiques reconnaissent des qualités, mais contestaient le nom même de roman : « Le critique qui, après Manon Lescaut, Monte-Cristo, Don Quichotte, les Liaisons Dangereuses, Les affinités électives, Candide, le Père Goriot, Le Rouge et le Noir, Salammbô, Madame Bovary, l’Assommoir, etc., ose encore écrire : Ceci est un roman et cela n’en est pas un, me paraît doué d’une perspicacité qui ressemble fort à de l’incompétence… Si Don Quichotte est un roman, le Rouge et le Noir en est-il un autre ? Si Monte-Cristo est un roman, l’Assommoir en est-il un ? Peut-on établir une comparaison entre les Affinités électives de Goethe, les trois Mousquetaires de Dumas, Madame Bovary de Flaubert etc.? La quelles de ces œuvres est un roman ? Quelles sont ces fameuse règles ?… ». Ainsi, en toute rigueur, le Critique devrait reconnaître que tant qu’il n’a pas trouvé les règles en dehors desquelles une histoire écrite n’aurait pas droit au nom de roman; tant qu’il ignore ce qui, dans tous les cas passés, futur, présent, légitime ou proscrit l’emploi même du mot, il est tenu de suspendre son jugement.

A la différence du genre traditionnel, dont la régularité est telle qu’il est non seulement assujetti à des prescriptions et à des proscriptions, mais fait par elles, le romans est sans règles ni frein, ouvert à tous les possibles, en quelque sorte indéfini de tous côtés. C’est évidemment la raison principale de son expansion continue, celle aussi de sa vogue dans les sociétés modernes, auxquelles il ressemble au moins par son esprit inventif, son humeur remuante, sa vitalité. Mais théoriquement, ces possibilités quasi illimitées entraînent un manque de définition dont on voit aussitôt le grave inconvénient, car si le roman est indéfini et jusqu’à un certain point indéfinissable, forme-t-il encore un genre peut-on le connaître comme tel ? Ne faut-il pas plutôt se contenter de le comprendre dans ses œuvres isolées, par les énoncés partiels, les analyses purement descriptives qu’elles suscitent au jour le jour ? Ou pour formuler la question autrement : Peut-on concevoir une théorie du Roman ?

5ème Idée : Ce manque de définition frustre beaucoup d’auteur et tente de donner une définition et de classer ce qui est et ce qui n’es pas un roman. Maupassant montre que cette démarche n’est rien d’autre que de « l’incompétence ». Il faut accepter que le Roman n’ai pas de définition.

Les critiques semblent tenir l’existence d’un genre romanesque pour un fait avéré, du moins le laissent-ils supposer toutes les fois qu’ils disent par exemple: tel livre est un roman, tel autre n’en est pas un et devrait par suite porter un autre nom. Un pareil jugement n’est évidemment recevable que s’il s’appuie sur un principe général propre à rendre compte la fois des particularités innombrables des œuvres et de leurs caractères communs. Le romancier est parfaitement en droit de le récuser et d’user pour cela de l’argument irréfutable que Maupassant fit un jour valoir dans une circonstance analogue, à propose de Pierre et Jean, à quoi les critiques reconnaissent des qualités, mais contestaient le nom même de roman : « Le critique qui, après Manon Lescaut, Monte-Cristo, Don Quichotte, les Liaisons Dangereuses, Les affinités électives, Candide, le Père Goriot, Le Rouge et le Noir, Salammbô, Madame Bovary, l’Assommoir, etc., ose encore écrire : Ceci est un roman et cela n’en est pas un, me paraît doué d’une perspicacité qui ressemble fort à de l’incompétence… Si Don Quichotte est un roman, le Rouge et le Noir en est-il un autre ? Si Monte-Cristo est un roman, l’Assommoir en est-il un ? Peut-on établir une comparaison entre les Affinités électives de Goethe, les trois Mousquetaires de Dumas, Madame Bovary de Flaubert etc.? La quelles de ces œuvres est un roman ? Quelles sont ces fameuse règles ?… ». Ainsi, en toute rigueur, le Critique devrait reconnaître que tant qu’il n’a pas trouvé les règles en dehors desquelles une histoire écrite n’aurait pas droit au nom de roman; tant qu’il ignore ce qui, dans tous les cas passés, futur, présent, légitime ou proscrit l’emploi même du mot, il est tenu de suspendre son jugement.

Pour le romancier, donc, le roman tire précisément sa force de son absolue liberté; pour le critique, cette liberté a quelque chose de scandaleux, il ne peut l’accepter sans y mettre au moins quelques bornes, quitte à se fonder en cela, pour remplacer les règles qui lui manquent, sur son sentiment, ses goûts, son humeur. Il y a là évidemment une cause permanente de conflit. Dans les dictionnaires et encyclopédie, ils définissent Roman ainsi dans « Littré » : « Une histoire feinte, écrite en prose, où l’auteur cherche à exciter l’intérêt par la peinture des passions, des mœurs ou par la singularité des aventures » C’est un roman écrit en langue romane. Mais cette définition pose problème, car elle considère le roman comme un récit qui feint la vérité, entre réalité et fiction pose le problème des romans dont le sujet est un épisode historique ou un fait divers comme Guerre et Paix ou Le Rouge et le Noir. Le Larousse ne s’embarrasse pas de ces questions pour lui un roman est » un récit en prose d’aventures imaginaires inventées et combinées pour intéresser le lecteur ». Le grammairien considère aussi que l’imaginaire est le lot du roman actuel. Pourtant l’auteur tire son inspiration de fait réel, cela amène à classer les romans par types comme Moby Dick pour un roman maritime et Robinson Crusoé comme un roman d’aventure mais c’est absurde puisqu’il exclut les éléments dont l’œuvre tire sa richesse. Qu’il soit fondé sur un fait ou librement inventé, ce n’est pas le sujet qui fait le Roman. Le degré de réalité d’un roman n’est jamais chose mesurable, il ne représente que la part d’illusion dont le romancier se plaît à jouer.

Fantastique ou réaliste, utopique ou naturaliste, le sujet du roman ne saurait fournir un critère acceptable de définition. Le Robert en 1964 définit le roman : » Une oeuvre d’imagination en prose, assez longue, qui présente et fait vivre dans un milieu des personnages donnés comme réels, nous fait connaître leur psychologie, leur destin, leurs aventures. » Cette définition pose toujours le problème du « faisant vrai ». Il y a clairement une insuffisance et incapacité de définition du roman. Il faut se résigner à ne le connaître que par ses manifestations empiriques, au jour le jour, en renonçant à toute prétention théorique. Pourtant plus le genre vieillit et s’étend plus on éprouve le besoin de lui dicter des règles, de forcer sa nature en le restreignant et en niant sa LIBERTE. Le roman est confronté à la tyrannie du » il faut » « il doit » que lui impose le moraliste. Il y a alors de « bons romans » et de « mauvais romans ».

Les romanciers ont aussi contribué pour une part à la confusion de la définition. Chaque romancier exprime un principe qui, affirmé comme allant de soi, est aussi irréfutable qu’improuvable et tire de là son apparente autorité. Ainsi, selon Voltaire » l’Histoire dit ce qu’on a fait; un bon roman, ce qu’il faut faire ». Selon Huet » La fable représente des choses qui n’ont point été et n’ont pu être; le roman représente des choses qui ont pu être, mais qui n’ont point été « . Selon Saint Marc Giradin » l’histoire ne dit que ce que fait l’humanité; le roman dit ce qu’elle espère et ce qu’elle rêve». Villemain dit » Il faut le dire, Messieurs, le roman éloquent, le roman passionné, le roman moral et vertueux est le poème épique des nations modernes ! « .

6ème Idée : Le Roman est un traité de moral réduit agréablement en exercice. Le Roman est dit comme le meilleur des genres pour enseigner des valeurs ou idées.

Le Roman n’est plus le genre futile ou honteux qu’il était. Il est utile pour instruire efficacement.

Maintenant le roman est déclaré d’utilité publique, doué de propriétés spécifiques qui lui permettent en quelque sorte naturellement de servir le bien et la vérité. L’auteur de Manon Lescaut n’hésite pas à dire que » l’ouvrage tout entier est un Traité de Morale réduit agréablement en exercice. »

Selon Mme de Staël : » Les fictions, doivent nous expliquer par nos vertus et nos sentiments les mystères de notre sort « . George Sand suggère que » Peut-être que l’art du conteur consiste à intéresser à leur propre sort les coupables qu’il veut ramener, les malheureux qu’il veut guérir » il dit aussi » d’éloigner le lecteur du péché, de l’immuniser au moyen d’un vaccin réaliste. » Victor Hugo » Tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l’homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie des enfants par la nuit… tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-là (Les misérables) ne seront pas inutiles.». Le roman n’est donc pas le genre futile et artificieux dont les Anciens se méfiaient, c’est un agent de progrès un instrument d’une immense efficacité virtuelle qui, entre les mains d’un romancier conscient de sa tâche, travaille vraiment au bien commun. Cette méthode qui revient à soigner le mal par le mal, peut craindre d’être soumis à une censure morale ou religieuse, voire d’un tribunal réelle. Ainsi Barbey d’Auvilly s’écrie : » Oui la passion est révolutionnaire, mais c’est parce qu’elle l’est qu’il importe de la montrer dans toute son étrange et abominable gloire. » Ou encore plus timidement Saint Beuve sans sa préface Volupté : » Cette guérison délicate d’un tel vice par son semblable doit elle se tenter autrement que dans l’ombre ? … J’ai fini par croire que la publication d’un livre vrai aurait peine à être un mal de plus, et qu’il en pourrait même sortir quelque bien pour quelques-uns… »

Fantastique ou réaliste, utopique ou naturaliste, le sujet du roman ne saurait fournir un critère acceptable de définition. Le Robert en 1964 définit le roman : » Une oeuvre d’imagination en prose, assez longue, qui présente et fait vivre dans un milieu des personnages donnés comme réels, nous fait connaître leur psychologie, leur destin, leurs aventures. » Cette définition pose toujours le problème du « faisant vrai ». Il y a clairement une insuffisance et incapacité de définition du roman. Il faut se résigner à ne le connaître que par ses manifestations empiriques, au jour le jour, en renonçant à toute prétention théorique. Pourtant plus le genre vieillit et s’étend plus on éprouve le besoin de lui dicter des règles, de forcer sa nature en le restreignant et en niant sa LIBERTE. Le roman est confronté à la tyrannie du » il faut » « il doit » que lui impose le moraliste. Il y a alors de « bons romans » et de « mauvais romans ».

Les romanciers ont aussi contribué pour une part à la confusion de la définition. Chaque romancier exprime un principe qui, affirmé comme allant de soi, est aussi irréfutable qu’improuvable et tire de là son apparente autorité. Ainsi, selon Voltaire » l’Histoire dit ce qu’on a fait; un bon roman, ce qu’il faut faire ». Selon Huet » La fable représente des choses qui n’ont point été et n’ont pu être; le roman représente des choses qui ont pu être, mais qui n’ont point été « . Selon Saint Marc Giradin » l’histoire ne dit que ce que fait l’humanité; le roman dit ce qu’elle espère et ce qu’elle rêve». Villemain dit » Il faut le dire, Messieurs, le roman éloquent, le roman passionné, le roman moral et vertueux est le poème épique des nations modernes ! « .

6ème Idée : Le Roman est un traité de moral réduit agréablement en exercice. Le Roman est dit comme le meilleur des genres pour enseigner des valeurs ou idées.

Le Roman n’est plus le genre futile ou honteux qu’il était. Il est utile pour instruire efficacement.

Maintenant le roman est déclaré d’utilité publique, doué de propriétés spécifiques qui lui permettent en quelque sorte naturellement de servir le bien et la vérité. L’auteur de Manon Lescaut n’hésite pas à dire que » l’ouvrage tout entier est un Traité de Morale réduit agréablement en exercice. »

Selon Mme de Staël : » Les fictions, doivent nous expliquer par nos vertus et nos sentiments les mystères de notre sort « . George Sand suggère que » Peut-être que l’art du conteur consiste à intéresser à leur propre sort les coupables qu’il veut ramener, les malheureux qu’il veut guérir » il dit aussi » d’éloigner le lecteur du péché, de l’immuniser au moyen d’un vaccin réaliste. » Victor Hugo » Tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l’homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie des enfants par la nuit… tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-là (Les misérables) ne seront pas inutiles.». Le roman n’est donc pas le genre futile et artificieux dont les Anciens se méfiaient, c’est un agent de progrès un instrument d’une immense efficacité virtuelle qui, entre les mains d’un romancier conscient de sa tâche, travaille vraiment au bien commun. Cette méthode qui revient à soigner le mal par le mal, peut craindre d’être soumis à une censure morale ou religieuse, voire d’un tribunal réelle. Ainsi Barbey d’Auvilly s’écrie : » Oui la passion est révolutionnaire, mais c’est parce qu’elle l’est qu’il importe de la montrer dans toute son étrange et abominable gloire. » Ou encore plus timidement Saint Beuve sans sa préface Volupté : » Cette guérison délicate d’un tel vice par son semblable doit elle se tenter autrement que dans l’ombre ? … J’ai fini par croire que la publication d’un livre vrai aurait peine à être un mal de plus, et qu’il en pourrait même sortir quelque bien pour quelques-uns… »

3ème Idée : 19ème siècle le roman s’assume, Balzac n’a plus peur de publier. Le succès que connait le roman c’est en parvenu, il n’a pas de limite, pas de lois qui le contraint c’est en cela qu’il est supérieur aux autres genres, il copie les genres sans limites. Il tend à l’universel. Il est libre.Il est vrai que ce mépris des gens de goût n’empêche nullement le roman de faire son chemin: vers le milieu du siècle déjà, ni les lecteurs, ni les faiseurs de romans n’ont plus à rougir de leur genre de prédilection. Et un siècle plus tard, Balzac pourra sans craindre le ridicule se dire » le secrétaire de l’Histoire » et poser la Comédie Humaine comme le pendant, ni plus ni moins, de l’épopée de Napoléon.

La fortune extraordinaire qu’il a connue en si peu de temps, c’est vraiment en parvenu que le roman l’a gagnée, car, à y regarder de près, il la doit surtout à ses conquêtes sur les territoires de ses voisins, qu’il a patiemment absorbés jusqu’à réduire presque tout le domaine littéraire à l’état de colonie. Passé du rang de genre mineur et décrié à une puissance probablement sans précédent, il est maintenant à peu près seul à régner dans la vie littéraire, une vie qui s’est laissé façonner par son esthétique et qui, de plus en plus, dépend économiquement de son succès. Avec cette liberté du conquérant dont la seule loi est l’expansion indéfinie, le roman, qui a aboli une fois pour toutes les anciennes castes littéraire, s’approprie toutes les formes d’expression, exploite à son profit tous les procédés sans même être tenu d’en justifier l’emploi. Et parallèlement à cette dilapidation du capital littéraire accumulé par les siècles, il s’empare de secteurs de plus en plus vastes de l’expérience humaine, dont il se targue souvent d’avoir une connaissance approfondie et dont il donne une reproduction, tantôt en l’interprétant à la façon du moraliste, de l’historien, du théologien, voire du philosophe et du savant. Le roman tend irrésistiblement à l’universel, à l’absolu, au tous des choses et de la pensée; par là sans aucun doute il uniformise et nivelle la littérature, mais d’un autre côté, il lui fournit des débouchés inépuisables puisqu’il n’y a rien dont il ne puisse traiter. Genre révolutionnaire et bourgeois, démocratique par choix et animé d’un esprit totalitaire qui le porte à briser entraves et frontières, le roman est libre. Paradoxalement cette liberté est celle du parasite car par une nécessite de sa nature, il vit à la fois aux frais des formes écrites et aux dépens des choses réelles dont il prétend » rendre » la vérité, et cela semble accroître ses forces.

La fortune extraordinaire qu’il a connue en si peu de temps, c’est vraiment en parvenu que le roman l’a gagnée, car, à y regarder de près, il la doit surtout à ses conquêtes sur les territoires de ses voisins, qu’il a patiemment absorbés jusqu’à réduire presque tout le domaine littéraire à l’état de colonie. Passé du rang de genre mineur et décrié à une puissance probablement sans précédent, il est maintenant à peu près seul à régner dans la vie littéraire, une vie qui s’est laissé façonner par son esthétique et qui, de plus en plus, dépend économiquement de son succès. Avec cette liberté du conquérant dont la seule loi est l’expansion indéfinie, le roman, qui a aboli une fois pour toutes les anciennes castes littéraire, s’approprie toutes les formes d’expression, exploite à son profit tous les procédés sans même être tenu d’en justifier l’emploi. Et parallèlement à cette dilapidation du capital littéraire accumulé par les siècles, il s’empare de secteurs de plus en plus vastes de l’expérience humaine, dont il se targue souvent d’avoir une connaissance approfondie et dont il donne une reproduction, tantôt en l’interprétant à la façon du moraliste, de l’historien, du théologien, voire du philosophe et du savant. Le roman tend irrésistiblement à l’universel, à l’absolu, au tous des choses et de la pensée; par là sans aucun doute il uniformise et nivelle la littérature, mais d’un autre côté, il lui fournit des débouchés inépuisables puisqu’il n’y a rien dont il ne puisse traiter. Genre révolutionnaire et bourgeois, démocratique par choix et animé d’un esprit totalitaire qui le porte à briser entraves et frontières, le roman est libre. Paradoxalement cette liberté est celle du parasite car par une nécessite de sa nature, il vit à la fois aux frais des formes écrites et aux dépens des choses réelles dont il prétend » rendre » la vérité, et cela semble accroître ses forces.

Le roman se distingue de tous les autres genres littéraires, et peut-être de tous les autres arts, par son aptitude non pas à reproduire la réalité, comme il est reçu de le penser, mais à remuer la vie pour lui recréer sans cesse de nouvelles conditions et en redistribuer les éléments.

Videos de Marthe Robert (6)

Voir plusAjouter une vidéo

Dans la catégorie :

Oeuvres de fiction, romansVoir plus

>Littérature : généralités>Biographie littéraire>Oeuvres de fiction, romans (119)

Les plus populaires : Littérature française

Voir plus

Les Dernières Actualités

Voir plus

Autres livres de Marthe Robert (20)

Voir plus

Quiz

Voir plus

Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )

Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "

amoureux

positiviste

philosophique

20 questions

859 lecteurs ont répondu

Thèmes :

essai

, essai de société

, essai philosophique

, essai documentCréer un quiz sur ce livre859 lecteurs ont répondu